Accueil ~

Lexique des termes marins et d'archéologie sous-marine |

| Actualité| Photographie| Biblio| Contact| |

|

|

|

|

Afin de mieux reconnaitre les navires ainsi que connaitre quelques termes du jargon marin, il vaut mieux être muni d'un petit lexique sur l'allure générale des bateaux, leur voilure, l'accastillage ainsi que les termes utilisés lors de cette enquête. Ce lexique est divisé en cinq parties : - description des navires du XVe au XVIIIe siècles ;- les points forts et faibles de chaque type de navires en navigation et en combat ; - les parties d'un navire ou des pièces constituant son accastillage ; - le jargon et les instruments de navigation ; - des méthodes d’identification et de datation des épaves en archéologie sous-marine.

Les navires du XVe au XVIIIesiècles |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

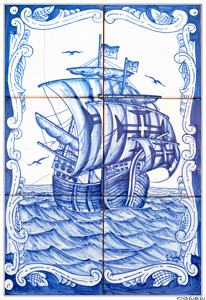

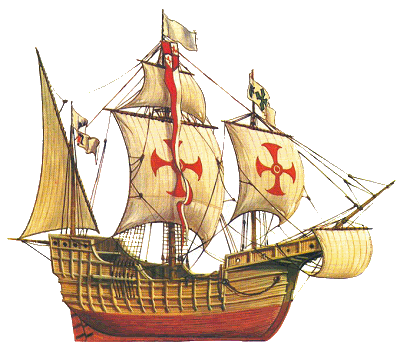

La nao La Santa-Maria

|

|

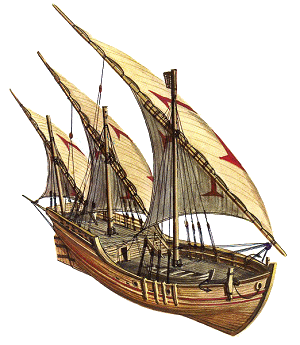

Caravelle La niña (la Petite) |

Caravelle la Pinta (la Peinte) |

La caravelle ( Azulejo

par C Cromil Olivia)

|

CHALOUPE ou SLOOP : forte embarcation dont on se sert dans les ports et rades, elle n'est pas pontée, va à la voile et à l'aviron. Il existe quelques double-chaloupes, d'une grande capacité de pêche. Différemment gréée selon les régions et les époques, elle peut porter de un mât avec un foc jusqu'à deux mâts.

FRÉGATE : bâtiment de guerre très rapide, fin, à trois mâts entièrement gréés à traits carrés, comportant un gaillard à l'avant et à l'arrière. Équipage de 300 à 600 hommes, armement de 30 à 60 canons. Ce petit vaisseau ponté, fait pour la marche rapide est, avec le brigantin et la barque, le bâtiment idéal pour la course. Les plus petites frégates ne portent que 50 tonneaux et les plus grosses jusqu'à 300. Au-delà, elles sont appelées simplement vaisseaux, nom qui tend d'ailleurs à se généraliser aux frégates de plus petite taille .

Les frégates anciennes étaient classées d'abord, selon le calibre des canons de la première batterie, exprimé par la masse du boulet en livres :

- frégate-vaisseau de 8 ou de 12 sur la seconde batterie, la première batterie ne comportant que quelques canons de 18 ou 24 livres vers 1640 à 1756,

- frégate légère de 6 comptant environ 150 hommes vers 1659 à 1744,

- frégate de 8 comptant environ 200 hommes vers 1740 à 1744,

puis, par le nombre de canons embarqués (on parlait alors de frégate de premier ou second rang / classe dans certaines marines) :

- frégate de 12 ou de 32 comptant environ 250 hommes vers 1748 à 1798,

- frégate de 18 ou de 40 comptant environ 315 hommes vers 1781 (Guerre d'Indépendance des États-Unis) à 1813,

- frégate de 24 ou de 50 comptant environ 430 hommes vers 1772 à 1843,

- frégate de 30 ou de 60 comptant environ 500 hommes vers 1805 à 1846 qui sont l'aboutissement de la marine à voile avec le seul calibre de 30 livres. Les différentes frégates, vers 1830, de 40, 50 ou 60 canons ont un assortiment de canons courts, moyens et longs, tous de 30 livres. Ces calibres se retrouvent aussi sur les vaisseaux et les corvettes de l'époque, le seul calibre différent concernant l’obusier de marine.

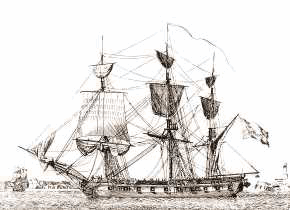

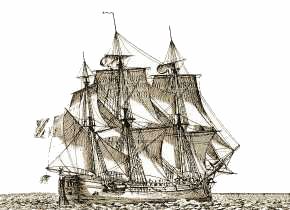

Frégate La

Boudeuse

|

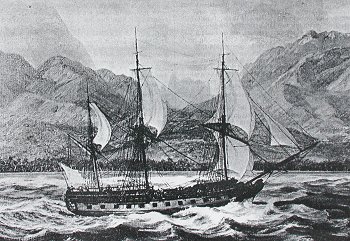

une frégate

|

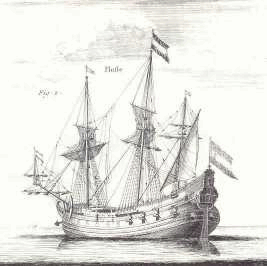

Flûte hollandaise, d'après l'Encyclopédie (1768)

au plus près du vent, les amures à tribord.

(Planche VIII de Baugean, Collection de toutes les espèces de bâtiments de guerre et de bâtiments marchands, Paris, 1814.)

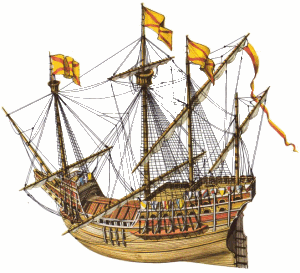

Gallion espagnol

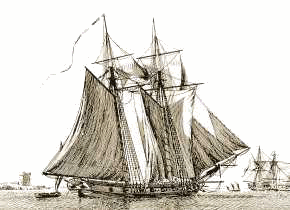

Goélette au mouillage faisant sécher ses voiles

Les points faibles des frégates, goélettes et autres navires à voiles

La stratégie d'attaque, les allures et navigations possibles sur un navire à voile sont déterminantes. Par exemple, l'allure du près est souvent inaccessible et peut présenter un atout majeur de certains gréements, où seuls vent de travers, largue, grand largue et vent arrière sont souvent possibles. L'étude du vent, du plan d'eau et la connaissance des capacités de chaque navire sont essentielles afin de déterminer les points forts et les points faibles de l’adversaire lors des combats. Les allures de navigation à voile étant "limitées et connues", les stratégies pour remonter ou descendre au vent obligent les capitaines à de grands stratagèmes et à faire preuve d'une grande expérience lors des manœuvres.

En course, la tenue en mer des navires dépend du profil de la coque (tendance à "rouler" dans les vagues), du nombre de tonneaux à déplacer par rapport à la surface de voilure disponible. Un mauvais rapport tenue de mer/dérive au vent et faible voilure pénalise immédiatement les navires en course. Un fort tirant d'eau (outre le fait que le bateau peut talonner sur des hauts fonds) oblige souvent à déplacer un fort volume d'eau et donc à ralentir l'allure du navire. L'absence de quille pose problème pour éviter la dérive et pour tenir les voilures lors du fort vent. Un navire naviguant avec une assiette trop importante montre une trainée plus forte dans l'eau et ralenti, le navire doit alors se lester de GUEUSE ou de quilles lestées pour naviguer "à plat" avec un moindre frottement à l'eau.

Afin de stopper un navire dans sa

course, les BOULETS ENCHAINES ou BOULES RAMES étaient destinés à déchirer les

voiles, les haubans, les drisses et autres écoutes.

Plus on s'approche du navire à attaquer

plus le choix des munitions augmente. Les BOULETS PLEINS permettent

de s'attaquer aux parties vives des MATS, COQUES, MEMBRURES et

COUPLES.

Le gouvernail est un élément sensible car il n'est pas remplaçable ou réparable aisément, sa perte provoque la perte de contrôle du navire.

Les différentes parties d'un navire

ANCRE : Dispositif qui, prenant appui sur le fond, permet à un engin flottant, auquel il est relié par une chaîne ou un cordage, de se maintenir en place.

Une ancre est composée d'une tige dite verge portant à une extrémité deux bras opposés, terminés ou non par des pattes ; à l'autre extrémité s'amarre un câble ou une chaîne par l'intermédiaire d'un anneau dit organeau.

ANCRE FLOTTANTE : Tronc de cône en toile aux extrémités cousues sur des cercles métalliques.

Utilisée dans le mauvais temps pour ralentir un bateau ou, filée par l'avant, pour le maintenir face au vent et aux vagues.

AMARRES : Chaînes ou cordages servant à tenir le navire le long du quai.

Il existe de nombreux types et de nombreuses techniques d'amarrage selon qu'on choisit par exemple un quai, un ponton, l'anneau d'un corps-mort... avec une simple amarre, une aussière, une amarre en double, une garde... De même, des nœuds spécifiques serviront à l'amarrage à partir d'un taquet, d'une bitte. Filer une amarre signifie libérer une plus grande longueur de cordage.

Suivant sa position à bord, on distingue:

- L'amarre de pointe ou de bout, ou longère, à l'avant vers l'avant, à l'arrière vers l'arrière.

- L'amarre de travers, ou traversière, perpendiculaire.

- La garde-montante, tournée sur l'avant ou l'arrière, mais fixée à l'opposé.

L'emploi combiné de ces différentes amarres permet d'éviter les déplacements longitudinaux et latéraux d'un navire à quai.

APPARAUX : Ensemble des matériels permettant des manœuvres de force à bord d'un navire.

On trouve principalement, comme types d'apparaux, les apparaux de mouillage (ancres, grappins, chaînes et câbles, etc.), les apparaux d'amarrage (amarres ou câbles d'amarrage, bittes, traversiers, chaumards, etc.), les apparaux de levage (pouliage, treuils, guindeaux, etc.) et les apparaux de pêche (chaluts et leurs patins, câbles et funes pour tracter les chaluts, etc.).

ARCASSE

: Ensemble

des pièces dont est constituée la poupe, de forme

rectangulaire et arrondie, à partir de 1850.

Cette structure est portée par l'étambot, le

contre-étambot et, par le dernier couple dévoyé de

chaque côté de la quille.

Des barres horizontales raidissent l'ensemble :

- la première, depuis le bas, est appelée fourcat,

- les suivantes : barres d'arcasse

- la plus large : grande barre d'arcasse ou barre de hourdi ou lisse de

hourdi.

Cette dernière lisse, sert de support aux cadres des sabords

arrières (sabord des pièces de retraite).

Au dessus d'elle, la barre d'écusson coiffe les sabords

arrières.

Les côtés de la poupe sont délimités de

chaque côté par les estains, eux-mêmes

renforcés par des contre-estains et surmontés par les

allonges d'estain.

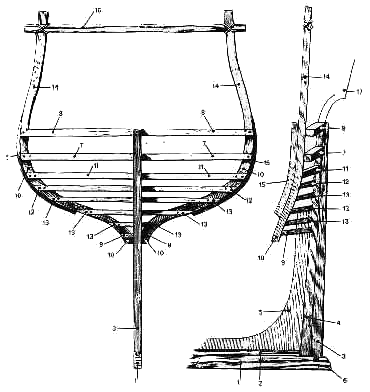

|

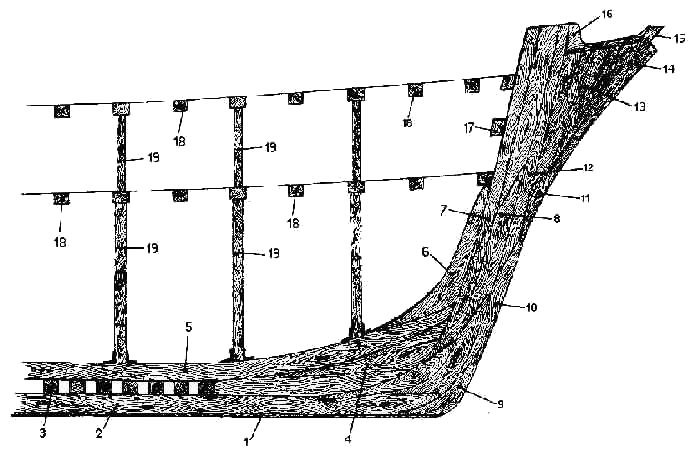

1 : Quille 2 :

Fausse-quille 3 :

Etambot 4 : Contre-étambot 5 : Marsouin arrière 6 : Talon

7 : Lisse d'hourdi (ou barre d'hourdi ou grand barre d'arcasse)

8 : Barre d'ecusson 9 : Fourcat 10 : Couple dévoyé 11, 12, 13 : Barres d'arcasse14 : Allonge des estains 15 : Contre-estains 16 : Maintient des estains

pendant la construction 17 : Allonge de

poupe

|

ARMEMENT : Désigne tout ce qui est nécessaire à un navire pour qu'il puisse prendre la mer : matériel, gréement, équipage, etc.

BOULET : A l'origine, un boulet, c'est-à-dire une boule de pierre, de fer ou de fonte sur une grande distance. En fer forgé jusqu'au début du XVIe siècle, puis en bronze.

BOULETS ENCHAINES : Les projectiles à chaîne sont utilisés pour couper les manœuvres et déchirer les voiles de l'ennemi

CABESTAN : Appareil utilisé autrefois sur les navires pour les manœuvres de force : relevage des ancres, hissage des mâts de hune et des vergues, etc.

Il se composait d'un fût cylindrique vertical, la mèche, pivotant autour de son axe, posé sur une crapaudine tenue aux passages de pont dans un étambrai. Il se terminait au-dessus du pont par une cloche, autour de laquelle on tournait le câble à virer. Au-dessus, dans la couronne, tête élargie de la mèche, étaient creusés huit (parfois douze) logements, dans lesquels on enfonçait l'extrémité de demi-barres, les barres de cabestan ou d'anspect, que les matelots poussaient. La poupée pouvait être double et sur deux ponts différents. Sur un vaisseau de 74 canons, le grand cabestan pouvait regrouper 140 matelots sur deux ponts.

CABOT : Petit câble textile servant à mouiller les embarcations au moyen d'un grappin ou d'une petite ancre.

| 1 :

bouton de culasse 2 : lumière 3 : canal de la lumière 4 : renfort de culasse 5 : tourillons 6, 7 : renforts de la volée 8 : bouche 9, 10, 11 : moulures des premier et deuxième renforts, et renfort de volée |

12 :

essieux des roues 13 : roues 14 : clavettes 15 : sole 16 : flasques 17 : entretoise 18 : susbandes 19 : tire-fonds 20 : anneaux pour crocher les palans |

21 :

trou pour le passage de la brague 22 : anneau de passage de la brague du canon (système anglais) 23 : berceau de pointage 24 : coins de hausse 25 : support du tourillon 26 : clavette de susbande (reliée au flasque par une chaînette) |

| Palans et brague d'un canon | Canon au repos | |

| 1 :

Brague

à la française (à travers les flasques du canon) 2 : Brague à l'anglaise (fait retour sur le bouton du canon et passe à travers 2 anneaux fixés sur les flasques) 3 : Palans du canon 4 : Palan de recul |

1 :

Affût 3 : Arrimage de la volée 5 : Brague 7 : Palan de recul 9 : Aussière de garde de la batterie |

2 :

Tube du canon 4 : Arrimage de la culasse 6 : Palans du canon 8 : Amarrage de la brague et des palans 10 : Cales |

CARLINGUE : poutre longitudinale servant à renforcer la quille à l'intérieur de la coque. Elle est placée au-dessus des varangues, parallèlement à la quille. Dessus prennent appui les "épontilles". Sur toute sa longueur, elle est assemblée par un assemblage à onglets, dit à "écart de carlingue". Elle peut être surmontée d'une "Sur-carlingue" ou être flanquée de "Carlingues latérales". Elle repose sur le "massif arrière" et sur le "massif avant". Les pièces de bois incurvées placées sur la carlingue à l'avant et à l'arrière s'appellent "marsouin avant" et "marsouin arrière". Voir illustration : Etambot et Etrave.

| 1 : Quille 2 : Fausse-quille 3 : Etambot 4 : Contre-étambot 5 : Marsouin arrière 6 : Talon 7 : Lisse |

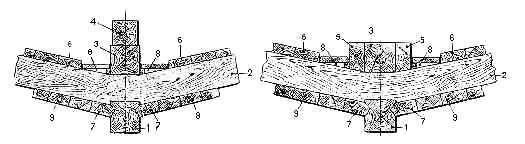

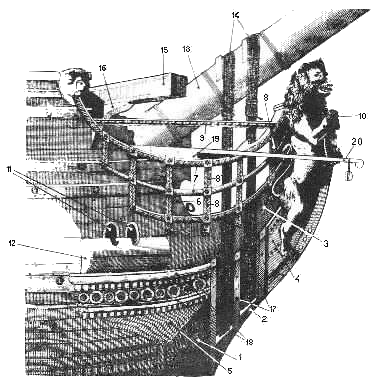

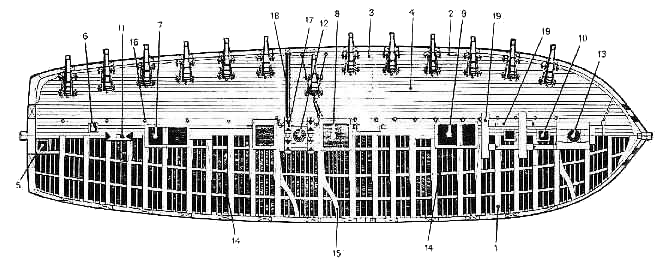

COUPLE (ou MEMBRURE) : Pièce courbe montant de la quille au plat-bord dans la structure transversale du navire et constituant l'ossature de la coque, ses membrures. Au droit des mâts, les couples sont doubles. On distingue : - les couples droits = couples de levée, de la partie maîtresse de la coque (environ les 4/5ème), - les couples dévoyés = couples non verticaux de l'avant et de l'arrière. L'écart entre deux couples n'excède pas 50 cm. Le couple de la plus grande largeur est le maître-couple. Les couples sont formés de plusieurs parties : - les varangues : la partie la plus basse, proche de la quille, - les genoux, partie incurvée, - les allonges : première, deuxième, troisième, quatrième, l'allonge la plus haute est l'allonge de sommet. A l'avant et à l'arrière les varangues ont une forme de fourche, ils sont appelés : forcats. Selon la taille des navires, les couples peuvent être constitués : - d'une seule pièce découpée dans un bois présentant une courbure naturelle (petite embarcation), - de plusieurs éléments assemblés bout à bout par des cales d'empatture, avec tenon et mortaise (du XVIe au début du XVIIIe siècle), puis par des dés d'assemblage, - de demi-éléments jonctionnés côte à côte et, assemblés par des taquets ou des clefs de liaison. Ils sont recouverts par le bordé à l'extérieur et par le vaigrage à l'intérieur. Voir illustration page suivante.

|

1 : Quille 2 : Carlingue 3

: Galbord 4 : Bordage du franc-bord 5 :

Virures de fond 6 : Première préceinte 7 :

Deuxième préceinte

8 : Troisième

préceinte

9 : Quatrième préceinte 10 : Lisse de pavois 11 :

Bordé de la flottaison 12 et 13 : Vaigres

14 : Seuillets des

sabords 15 : Varangue 16 : Genou 17 : Allonge 18 : Allonge de sommet 19

: Pavois 20 : Porque

21 : Bordé du

pavois 22 : Lisse de

garde-corps 23 : Baux 24 : Courbe en fer 25 : Bordé de pont 26 :

Tenons

27 : Bauquière 28 :

Serre-bauquière 29 : Fourrure

de gouttière 30 : Hiloires

|

CUIVRE : Métal utilisé pour le doublage des carènes au 18ème siècle. Il évite la fixation des algues, coquillages et tarets qui creusent des galeries dans la coque. La carène est recouverte de feuilles de cuivre de 1,50 m de long sur 0,50 m de large et de 0,7 à 1 mm d'épaisseur, clouées.

DOUBLAGE DE CUIVRE (mailletage) : Les oeuvres vives du navire sont recouvertes de plaques de cuivre à partir de 1760. Le cuivre à pour effet de protéger la coque des tarets, anatifes, berniques et de la mérule (champignon lignivore). Les carénages s'en trouvent espacés : tous les 6 ans pour un navire non doublé, tous les 10 ans pour les navires doublés.

DAME : A l'origine, ce terme désignait l'ensemble des deux chevilles (ou tolets) que l'on plantait dans le bordé d'une barque afin de maintenir un aviron sans estrope.

La dame désigne également l'entaille découpée dans la fargue d'une embarcation (et généralement bordée de cuivre) qui sert d'appui à un aviron garni de cuir. Lorsque l'on ne se sert pas de la dame, l'entaille est fermée par une portière de dame.

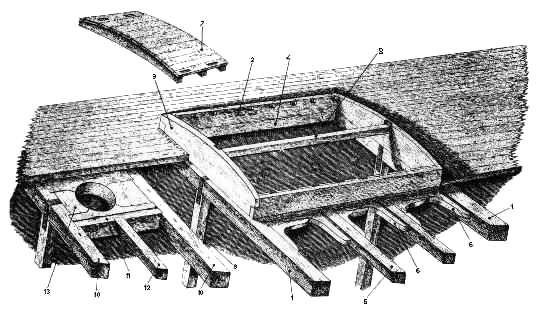

ECOUTILLE : Ouverture rectangulaire dans le pont pour accéder aux entreponts et aux cales. Chacune porte soit le nom des marchandises qui y passent : l'écoutille des vivres, l'écoutille de la fosse aux câbles..., soit selon son emplacement : la grande écoutille (entre le grand mât et le mât de misaine), écoutille des soutes. La grande écoutille centrale porte le nom de "Grande rue".

L'écoutille de la chambre des poudres s'appelle la "sainte barbe".

|

1 : Barrots

d'écoutille 2

: Elongis de surbaux 3 : Surbaux transversaux 4 : Entremise

d'écoutilles 5 : Barrotins (demi-barrots) 6 : Courbes

horizontales

7 : Panneau 8 : Barrot

d'écoutille amovible 9 : Epontille 10 :

Barrots de mat 11 : Entremises d'étambrai 12 : Barrotins 13 :

Coussins

|

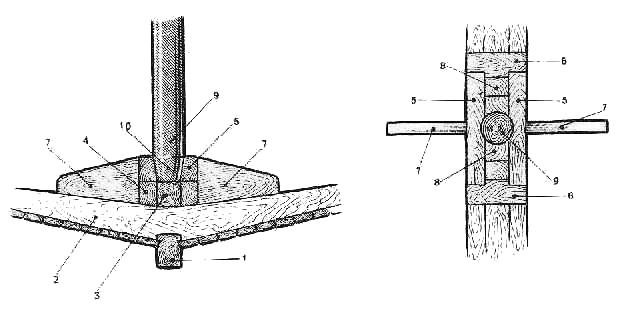

EMPLANTURE : Solide pièce (de bois ou de métal), étroitement liée à la structure de la coque, dans laquelle vient reposer le mât. L'emplanture peut se trouver sur le pont ; les épontilles reposent également sur des emplantures. On appelle également emplanture le logement d'une balise creusé dans le sable ou le rocher. Il est composé de plusieurs blocs de bois installés sur la carlingue pour recevoir le tenon du pied du bas mat.

| 1 : Quille 2 : Varangue 3

:

Carlingue 4 : Fausse carlingue 5 : Flasques 6 : Butoirs 7 : Massifs 8 : Coins 9 : Mât 10 : Tenon d'emplanture |

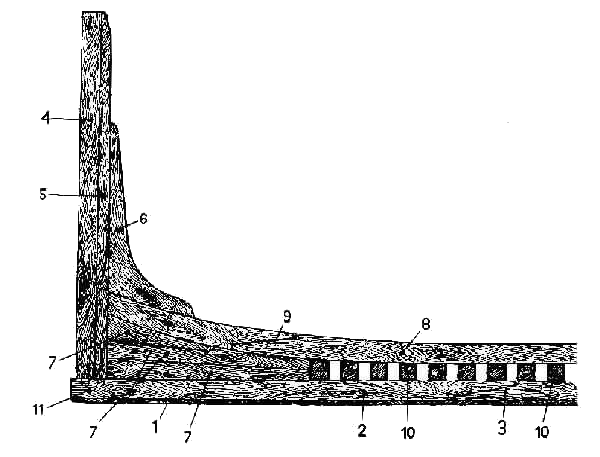

ETAMBOT :

1. Extrémité arrière en bois ou en métal de la charpente d'un navire. On y trouve de l'extérieur vers l'intérieur du navire : la fausse-quille (1), la quille (2), le massif arrière (7), la carlingue (8), le marsouin arrière (6) qui s'appuie sur le contre-étambot (5) et l'étambot (4).

2. Pièce arrière pratiquement verticale, reposant sur l'extrémité de la quille (2) appelé, talon (11). Il est doublé par le contre-étambot (5).

| (3) Ecarts de quille (9) Ecarts de carlingue (10) Varangues |

L'étambot termine la quille et porte, en général, les ferrures du gouvernail. Sur un bateau pourvu d'un moteur, elle est creusée d'un trou pour laisser passer l'arbre d'hélice, dans le tube d'étambot, et comporte à cet endroit un élargissement appelé bossage d'étambot. L'invention du Gouvernail d'étambot est d'origine incertaine, il est apparu en Occident au XIIIeme siécle chez les Normands mais serait enfait une invention chinoise qui se serait propagée en Europe, le gouvernail d'étambot équipait déjà les jonques chinoises au Xeme siécle.

ETAMBRAI : Renfort du pont au passage des mâts, du beaupré, des montants des guindeaux ou encore des pompes, placé entre deux baux. L'ouverture est renforcée par le cousin d'étambrai, lui-même supporté par des élongis ou des traversins. Le mat est bloqué dans l'étambrai par des coins en bois. La braie en forme de capuchon circulaire recouvre et protège l'ensemble.

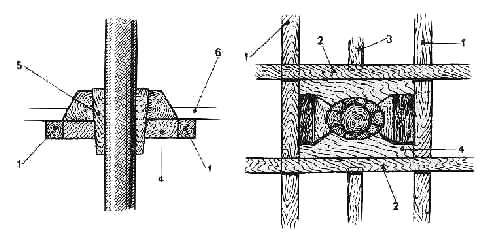

| 1 : Baux ou barrots 2 : Entremises 3 : Barrotins 4 : Coussin 5 : Coins ou bourrelets 6 : Bordé de pont |

ETRAVE : Partie située à l'extrême avant de la carène d'un navire. Elle fend l'eau et ouvre la vague. Elle est renforcée à l'intérieur, par la contre-étrave qui reçoit les membrures et protégée par le taille-mer. Elle peut être droite, verticale ou oblique. Oblique elle peut être rectiligne ou courbe, vers le navire : à guibre. Le terme caractérise fréquemment l'avant du voilier dans sa totalité

| (1)

Fausse-quille (2) Quille (3) Varangues (4) Massif avant (5) Carlingue (6) Marsouin avant (7) Contre-étrave (8) Etrave (9)Brion |

(10)

Gorgère

ou taquet de taille-mer (11) Taillemer (12) Dossier (13) Remplissage de la guibre (14) Remplissage du taillemer (15) Poulaine (16) Capucine (17) Guirlande avant (18) Barrots (19) Epontilles |

| 1

: Gorgère 2 : Taillemer 3 : Flèche 4 : Aiguilles 5 : Brise-lames 6 : Capucine 7 : Herpes 8 : Jambettes 9 : Lisses de poulaine 10 : Figure de proue |

11

: Ecubiers 12 : Défenses en bois 13 : Beauprè 14 : Roustures de beauprè 15 : Bossoir de capon 16 : Courbe du bossoir de capon 17 : Défenses des roustures 18 : Dauphins 19 : Plate-forme de poulaine 20 : Minot |

GAILLARD : Autrefois, on appelait gaillard chacune des parties surélevées, à la proue et à la poupe des anciens vaisseaux. Par extension, désigne chacune des extrémités du pont supérieur d'un navire. Gaillard d'avant, situé un peu en arrière du mât de misaine. Gaillard d'arrière, partie située à l'arrière du mât d'artimon et appelée couramment dunette.

L'équipage disposait du gaillard d'avant, tandis que le gaillard d'arrière, qui abritait les instruments de navigation et de commandement, était réservé aux officiers.

Se dit aujourd'hui de la superstructure qui occupe sur toute sa largeur l'avant du pont supérieur d'un navire et abrite la timonerie.

GARNIR : Gréer un navire. Garnir une vergue ou un mât, c'est y fixer les poulies, ferrures et manœuvres nécessaires. La garniture est l'ensemble des cordages et des manœuvres d'un navire propres à étayer les mâts, à supporter les vergues, à ferler et déferler les voiles.

GOUVERNAIL : Appareil qui sert à diriger le bateau, à le gouverner. Il comprend :

- Le safran, aileron de bois profilé, ou de métal, plongé dans l'eau et· fixé à l'étambot ou au tableau par un système de ferrures qui lui permettent de pivoter autour d'un axe plus ou moins vertical.

- La barre, qui est solidaire du safran, permet d’en contrôler l’orientation et de percevoir les pressions qui s’y exercent. C’est également un moyen de transmission qui permet au barreur d’imposer ses ordres de route au bateau et de recueillir des renseignements sur la manière dont il se comporte.

- La mèche ou axe du gouvernail.

- La tête qui est la partie supérieure de la mèche.

GUEUSE : Lingot de plomb ou de fonte, de poids non déterminé, destiné à faire lest dans les fonds. Pour éviter tout risque d'accident, les gueuses sont généralement calées, sérieusement arrimées ou noyées dans la résine.

Lest à base de lingots de plomb, épave retrouvée vers Ploumanach

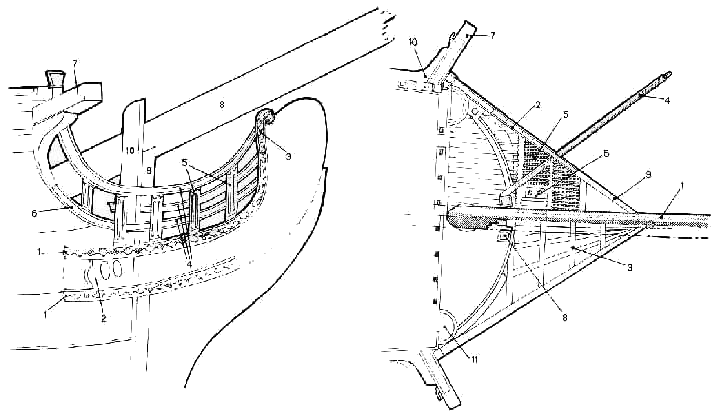

HERPES : Elément ouvragé latéral de l'étrave du navire. Les herpes et leurs jambettes supportent la plate forme de poulaine. Ils servent d'appui à la figure de proue. Autre Illustration.

| 1

: Courbes 2 : Ecubiers 3 : Prolongement des courbes en volute 4 : Herpes 5 : Jambettes 6 : Guirlande ornée joignant la courbe du bossoir de capon aux herpès 7 : Bossoir de capon 8 : Beauprè 9 : Guibre 10 : Apôtres |

1 :

Beaupré 2 : Herpes 3 : Jambettes 4 : Minot 5 : Poulaine 6 : Cabinets et lavabos de l'équipage : "les poulaines" 7 : Bossoir de capon 8 : Apôtres 9 : Lisses de la poulaine 10 : Courbe horizontale du bossoir de capon 11 : Veille au bossoir |

HAUBANAGE : L'ensemble des manœuvres dormantes qui soutiennent et raidissent les mâts.

Le haubanage inclut donc les haubans proprement dits, les galhaubans, les étais, les pataras, les pantoires, les bastaques, etc., dont le principe est de soutenir le mât en convertissant les efforts de flexion latéraux et longitudinaux en efforts de traction et de compression. On désigne également par haubanage l'opération consistant à disposer et à tendre les haubans.

HAUBAN : Partie du gréement dormant, constituée de cordages (puis de filins d'acier au 19e siècle) servant à tenir les mâts sur les côtés.

Les haubans sont formés d'un cordage (ou d'un filin) passé en boucle fermée par un amarrage plat, qui viendra se capeler au niveau du ton du mât. Cette boucle est fourrée afin d'être protégée des frottements.

A chaque extrémité est fixée un cap de mouton, permettant de tendre le hauban, par l'intermédiaire de la ride des caps de mouton, sur des cadènes de la coque (voir MANOEUVRE).

Chaque partie du mât a ses propres haubans. On distingue donc :

- les bas-haubans : haubans de grand mât, de mât de misaine et de mât d'artimon, qui vont des cadènes des porte-haubans au capelage autour du ton du bas mât.

- les haubans de hune : de grand mât de hune, de petit mât de hune et de mât de perroquet de fougue.

- les haubans de perroquet, de perruche, des cacatois.

Ils vont des gambes de revers des hunes aux barres traversières.

Le capelage des haubans commence par la paire la plus en avant, en alternant de tribord à bâbord. Le nombre de haubans varie selon la hauteur des mâts.

| 1 : Bas

mât 2 : Hune 3 : Mât de hune 4 : Mât de perroquet 5 : Barres de perroquet 6 : Haubans de bas mât 7 : Haubans de mât de hune 8 : Haubans de mât de perroquet 9 : Gambes de revers 10 : Galhaubans de mât de hune 11 : Galhaubans mât de perroquet 12 Galhaubans de mât de cacatois 13 : Pantoires 14 : Palan de la drisse de vergue de hunier 15 : Etais |

HUNE : Plate-forme de forme rectangulaire, arrondie sur l'avant, placée à la jonction de deux mâts superposés. La hune permet d'accrocher les haubans des mâts supérieurs. Les gabiers, les cannoniers ou les soldats y montent lors des combats avec canonnades et fusils;Elle est fixée sur les élongis et les barres traversières. Les élongis délimitent de chaque côté un trou appelé, trou du chat ou chatière, pour le passage des haubans. On distingue la grand-hune, la hune de misaine, la hune d'artimon.

| 1 : Mât 2 : Jumelles 3 : Vergue 4 : Colliers de racage 5 : Haubans 6 : Pantoires |

7 : Drisse de

la vergue 8 : Suspente 9 : Etai 10 : Contre-étai 11 : Faux haubans 12 : Trélingage |

13 :

Marche-pied 14 : Haubans de hune 15 : Hune 16 : Mât de hune 17 : Chouquet 18 : Poulie de cargue-fond |

1 - Instrument d'optique portatif, composé de deux petites lunettes à prismes, permettant l'observation d'objets éloignés. Le mot jumelles ne doit s'employer qu'au pluriel (c'est une erreur de dire une jumelle marine, mais il est abusif de préciser une paire de jumelles). En argot maritime, l'expression visiter la terre avec les jumelles signifie qu'on est consigné à bord.

2 - Double pièce en bois ou en acier constituée de deux flasques percées par un gros axe permettant le pivotement d'un mât à bascule.

JAS : Traverse formant une croix avec la tige d'une ancre. Le jas est positionné en haut de verge, du côté où est frappée la chaîne. Perpendiculaire au plan des pattes, le jas force l'ancre à crocher dans le fond.

Généralement coulissant, il est assujetti en place par une clavette ; quand l'ancre est remontée, on la déjale (le jas est rabattu contre la verge) pour pouvoir la poser à plat pont.

KAIRE : Synonyme de sartis, bastin ou cordage de coir. Le coir provient des fibres de la noix de coco, fruit du cocotier ; il est cultivé aux Indes et à Ceylan. Le cordage qu'on en fait est rougeâtre, rugueux, flexible et durable. Peu résistant, il a cependant l'avantage de flotter. On l'utilise comme aussière et comme câble de relais.

LEST : Poids installé dans les fonds d'un navire ou fixé à sa quille afin de lui assurer une stabilité ou un tirant d'eau convenable.

En plaisance, le rapport de lest est un élément important de la physionomie du bateau, car il joue un grand rôle dans les performances et le confort. Un rapport lest-déplacement de 30% correspond à un bateau assez large, à mouvements doux ; un rapport de 50% est typique d'une unité axée avant tout sur les performances. Pour un navire marchand : naviguer sur lest, sans autre chargement que du lest, sans cargaison.

LIGNE DE MOUILLAGE : Ensemble des éléments servant au mouillage d'un bateau (ancre, chaîne, câblot).

MAT : Espar dressé verticalement sur le pont, emplanté sur le pont ou sur la quille, souvent soutenu par des haubans et destiné à porter la voilure. Lorsque le bateau porte plusieurs mâts, leur nom change en fonction de leur nombre, de leur hauteur et de leur emplacement (grand-mât, mât de misaine, mât d'artimon, mât de tapecul, etc.). Sur les navires à propulsion mécanique, le mât sert à supporter le matériel spécialisé installé dans les hauts (apparaux de charge, aériens radio et radar, etc.).

- Mât d'artimon : Le plus petit des mâts d'un voilier à deux ou trois mâts, situé sur l'arrière. On utilise le nom de tapecul s'il est situé en arrière du gouvernail.

- Mât de charge : Espar incliné tenu par des balancines portant des apparaux servant à déplacer des poids.

- Mât de corde : Gros cordage tendu le long d'un mât, servant de guide à la voile. Sur les cotres et goélettes, la vergue de fortune est hissée sur un mât de corde pour que son collier de racage ne rencontre pas les cercles de mât de la voile à corne.

- Mât de flèche : Mât supérieur d'un mât en deux parties, portant la voile de flèche. Parfois appelé mât de hune.

- Mât de hune : Mât situé au-dessus du bas-mât. Si la mâture comporte deux éléments, le mât de hune est synonyme de mât de flèche. Si elle en comporte trois, le mât de hune est surmonté du mât de perroquet.

- Mât de misaine : Mât situé le plus en avant d'un voilier en portant plusieurs, et lorsqu'il est le plus petit. Le mât de misaine porte la voile du même nom.

- Mât de perroquet : Mât situé au-dessus du mât de hune.

- Mât de taillevent : Grand-mât des chaloupes et parfois des chasse-marée. On parle de grand-mât sur les voiliers gréés au tiers qui portent une grand-voile amurée en abord.

- Mât de tapecul : Petit mât établi en arrière du gouvernail.

PALAN

: Manoeuvre

composé d'une ou de plusieurs poulies et d'un cordage passant

par elles pour effectuer des travaux de force. Dans le cordage, on

distingue le dormant, fixé à la poulie et le garant (ou

courant) sur lequel on exerce une traction.

On distingue selon la fixation et le nombre de poulies :

- le palan simple (1): deux poulies simples à crochet à

un seul brin

- le palan double (5) : poulies doubles en 3 ou 4 brins

- le palan triple : poulies triples en 4 et 5 brins

- le cartahu simple (2) : filin passant par une poulie simple

fixée

- le cartahu double (3) : un dormant sur un point fixe, une poulie

mobile munie d'un crochet, une poulie fixe,

- l'itague (4) : un dormant sur un point mobile le courant faisant

retour par une poulie fixe

- l'itague double,

- les bredindins (6 et 7) : où les dormants des poulies se

rejoignent sur un même crochet,

- la caliorne : formée d'une poulie double et d'une poulie

triple, dont l'une est munie d'un croc.

| 1

: Palan simple a : Dormant b : Courant 2 : Cartahu 3 : Cartahu double 4 : Itague 5 : Palan double 6 et 7 : Bredindins |

PAVOIS : Bordage au-dessus du plat-bord, fixé sur les allonges de sommet formant un parapet empêchant de passer par dessus bord.

| 1

: Fourrure de

gouttière 2 : Baux ou barrots 3 : Fourrure de gouttière extérieure 4 : Lisse 5 : Allonge de sommet 6 : Lisse de pavois 7 : Allonge de sommet (partie inférieure) |

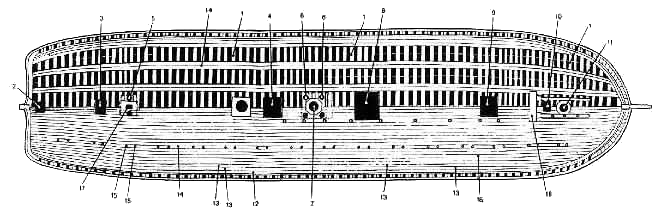

Pont principal d'un vaisseau du XVII° siècle

| 1

: Baux 2 : Ecoutille du maître canonnier 3 : Ecoutille de la chambre des poudre (sainte barbe) 4 : Ecoutille de l'intendant des vivres 5 : Puits des pompes d'artimon 6 : Puits des grandes pompes du milieu |

7

: Grand mât 8 : Grande rue (grande écoutille centrale) 9 : Ecoutille du magasin de manoeuvre 10 : Ecoutille de la fosse aux lions 11 : Etambrai du mât de misaine 12 : Fourrure de gouttière 13 : Serre-gouttière |

14

: Hiloires 15 : Anneaux de pont pour les palans des canons 16 : Bordé de pont 17 : Emplanture du mât d'artimon 18 : Bitte du cable d'ancre |

|

1 : Baux |

8 : Grande rue (grande écoutille) |

15 : Courbes horizontales des baux |

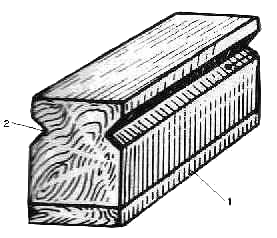

RABLURE : Cannelure le long de la quille et de l'étrave où vient s'encastrer le bordage de galbord.

|

1 : Fausse Quille |

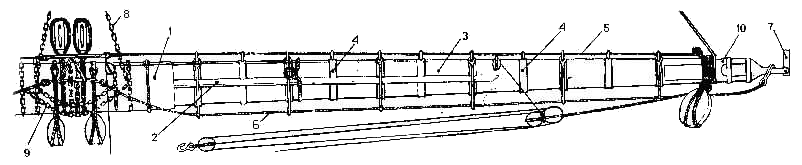

VERGUE : Longue pièce de bois ou d'acier effilée à ses extrémités et établie horizontalement en travers des mâts.

Les vergues supportent les voiles, enverguées grâce à leur filière d'envergure sur leur bord supérieur.

Elles peuvent être fixes ou mobiles : hissables à volonté.

Les vergues sont suspendues au mat par la suspente, fixée au collier de suspente en son centre.

|

1 : Fort de la vergue |

5 :

Filière 6 : Marchepied 7 : Colliers des boute-hors |

8 : Drisse de la vergue 9 : Racage 10 : Fusée |

VOILE : Surface de toile déployée pour transformer la pression du vent en force motrice du navire. Elles peuvent être carrées, trapézoïdales ou triangulaires. Elles sont enverguées à une vergue, à un mat, à une draille ou à un simple cordage.On distingue les voiles carrées, et les voiles en pointe, celles-ci se déclinant en voiles auriques, voiles latines, focs et voiles d'étai.

Les voiles sont classées selon les mats :

- clin-foc, faux foc, grand foc, petit foc.

- les voiles de misaine : misaine, petit hunier fixe, petit hunier

volant, petit perroquet fixe, petit perroquet volant, petit cacatois,

petit contre-cacatois.

- les grands-voiles : grand-voile, grand hunier fixe, grand hunier

volant, grand perroquet fixe, grand perroquet volant, grand cacatois,

grand contre-cacatois, parfois flèche de grand cacatois.

- les voiles d'artimon : artimon (ou voile barrée), perroquet de

fougue fixe (ou fixe de fougue), perroquet de fougue volant (volant

d'artimon ou volant de fougue), perruche fixe (ou fixe de perruche),

perruche volante (ou volante de perruche), cacatois de perruche,

contre-cacatois de perruche et brigantine.

ou selon leur niveau dans la mature :

- les basses voiles : misaine, grand-voile, artimon,

- les huniers : grand fixe, grand volant, petit fixe, petit volant,

- les perroquets : grand fixe, grand volant, petit fixe, petit volant,

- les cacatois et contre-cacatois : grand, petit.

Les bonnettes : bonnettes basses, bonnettes de huniers, bonnettes de

perroquet, bonnettes de cacatois.

|

1 : Laizes |

7 : Points

d'écoute 8 : Ralingue de chute 9 : Renforts 10 : Ris 11: Bandes de ris 12 : Garcettes de ris |

13 : Patte

d'empointure 14 : Renforts de chute 15 : Cosses de ris 16 : Patte de palanquins de ris 17 : Branches de boulines 18 : Tablier |

SABORD : Ouverture rectangulaire pratiquée dans la muraille des navires de guerre pour laisser le passage à la volée de leurs canons. Pour ne pas nuire à la solidité de la coque, les sabords étaient réalisés entre les couples et les préceintes, invention attribuée au maître charpentier français Descharges, de l'arsenal de Brest. Elle permit d'installer l'artillerie sur deux ou trois ponts. Les sabords sont espacés régulièrement et sont décalés d'un pont à l'autre. Ils sont fermés par le haut par un mantelet. Le sabord de chasse est le premier vers l'avant, le sabord de retraite, celui de l'arrière. Il existait également des sabords de charge au ras de la flottaison, à l'avant et à l'arrière de certains bâtiments, pour la manutention de chargements lourds et encombrants, notamment les pièces de mâture.

Le jargon et les instruments de navigation

AMERS : Point remarquable, fixe, à terre ou en mer, utilisé en navigation côtière, seul ou en combinaison avec d'autres, pour faire le point. Phare, balise, tour, clocher, pic, montagne, volcan, cascade etc., constituent des amers à partir du moment où ils sont identifiables sans équivoque. Les meilleurs amers sont signalés dans les Instructions Nautiques et sur les cartes marines.

AVITAILLEMENT : Fourniture du combustible, vivres, etc., nécessaires à bord d'un navire pour l'exécution d'un transport. Tout ce qui constitue l'approvisionnement d'un navire, particulièrement les denrées nécessaires à l'alimentation de l'équipage et des passagers. Désignation des produits, objets ou matières destinés à être consommés sur un navire, échappant ainsi à la législation douanière.

Le terme désigne à la fois l'action et les marchandises.

AZIMUT (Z) ou ELEVATION : Ce terme vient d'un mot arabe signifiant "la direction" ou "le chemin". C'est le relèvement d'un astre. Il désigne l'angle que fait le plan défini par le zénith de l'observateur, l'astre observé et le centre de la Terre (verticale de l'astre) avec le plan contenant le zénith de l'observateur, le pôle et le centre de la Terre (méridien du lieu de l'observateur). Dans le plan horizontal, l'azimut forme un arc de cercle, compté de 0° à 360° dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du nord. L'azimut ainsi défini correspond au relèvement de l'astre, mesuré au compas, et corrigé de la variation. Il s'écrit Zn dans le système anglo-saxon et Z dans le système français.

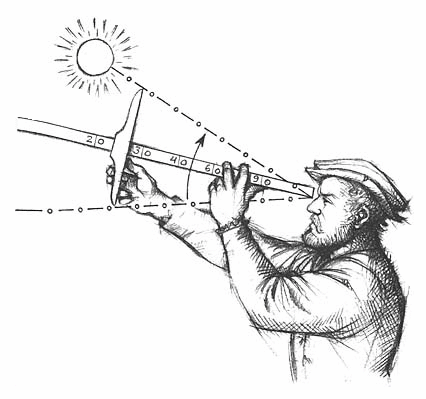

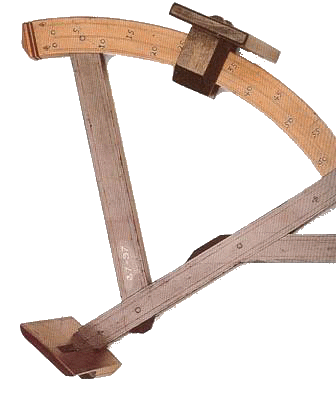

BATON DE JACOB : permet de relevé l'Azimuth d'un astre comme le Soleil par exemple.

Le baton de

Jacob

CALFATAGE : Opération destinée à rendre étanche une coque en bois construite à franc-bord. Elle consiste à enfoncer à coups de maillet, au moyen d'un ciseau en fer de différentes dimensions (appelé calfat ou calfait), des tresses de coton suiffé dans les joints ou coutures entre les planches du bordé, entre les lattes du pont et des gaillards d'un navire. On recouvre ensuite ces tresses de brai (résidu de la distillation du goudron) bouillant, qui, en se solidifiant, l'isole de l'eau de mer (aujourd'hui, on utilise plutôt des mastics souples). L'ouvrier chargé de calfater un navire s'appelle le calfat ou le calfateur.

CARENAGE : Lieu où, dans un port, une rade, on remettait en état la partie immergée de la coque d'un bateau, on carénait le bateau.

Dans le langage courant, ce terme désigne l'opération elle-même.

CARENE : Le mot carène vient du latin carina, qui est la coque de la noix.

La carène est la partie immergée de la coque d'un navire, celle située sous le plan de flottaison (qui résulte de l'intersection de la coque et du plan d'eau sur lequel elle flotte).

On parle des "lignes d'eau" pour le dessin de la carène et des "œuvres vives" pour les structures elles-mêmes.

CHRONOMETRE MARIN : voir la LONGITUDE ACT

COFFRE D'AMARRAGE : Corps flottant solidement maintenu par un crapaud d'amarrage ou par un jeu d'ancres de corps-morts. Au XVIIIe siècle, le coffre d'amarrage était constitué par une caisse de bois, généralement octogonale, qui était pourvue de deux anneaux : l'un, situé au-dessous, retenait la chaîne fixée au fond, tandis que l'autre, placé au-dessus, permettait de passer le câble du navire amarré.

COMPAS à pointe sèche : Instrument formé de deux branches articulées de mêmes longueur, servant à effectuer des relèvements sur la carte.

COMPAS de relèvement : instrument de relèvement, formé d'un système de visée associé a une boussole.

COMPAS de route : Fondé sur le principe de la boussole, le compas magnétique est formé d'une cuvette cylindrique ou hémisphérique fermée par une glace et suspendue à la cardan à l'intérieur d'un habitacle fixe. Un pivot vertical pointu, maintenu au centre de la cuvette, supporte, par l'intermédiaire d'une chape, la rose (couronne mobile graduée à partir du nord de 0° à 360°), à laquelle sont fixés des aimants permanents parallèles à sa ligne nord-sud.

Rose des vents / compas magnétique marin XVIII

Boussole du XVIIe siècle

CROIX DU SUD : La Croix du sud est la plus célèbre des constellations de l'hémisphère Sud. Elle fut mentionnée dès le XIVe siècle par les premiers navigateurs. Petite par sa taille et très caractéristique par sa forme, elle est repérée par le marin venant du nord dès qu'il franchit le tropique du Cancer. Quatre étoiles d'éclat différent forment la Croix du Sud, dont deux, Acrux et Mimosa, sont de première grandeur. La grande branche de la Croix indique la direction du pôle Sud.

ESTIME : Méthode qui permet de faire le point en utilisant les données (route, vitesse) fournies par les instruments de bord (compas, loch) et en tenant compte de la dérive due au vent et au courant.

L'estime est caractérisée par l'absence de référence à tout élément extérieur ( phare, amer, astre).

L'estime consiste d'abord à noter, à intervalles réguliers, la vitesse et le cap du bateau. On corrige le cap au compas de la variation (déclinaison magnétique, déviation), puis on tient compte de la dérive pour avoir la route vraie sur le fond. On tient également compte du courant pour passer de la vitesse du bateau sur l'eau à sa vitesse par rapport au fond.

FAIRE DE L'EAU : s'approvisionner en eau douce.

FARDAGE :

- Tout ce qui se trouve au-dessus de la flottaison et offrant de la prise au vent (coque, superstructures, gréement, etc.).

- Le fardage comprend l'ensemble des pièces de bois ou d'aluminium, des grillages d'acier, des pièces de carton, etc. utilisés pour protéger la cargaison des risques d'avarie que présente le transport maritime. Le fardage sert aussi à séparer différents types de cargaison demeurés voisines lors du chargement à cause des contraintes de stabilité. Il servira en outre à séparer, dans une même cale, des cargaisons ayant des destinations différentes.

FRANC : Adjectif employé dans diverses expressions et locutions maritimes.

- Dans la construction à franc-bord (par opposition à construction à clins), les virures du bordé, en bois ou en fer, sont juxtaposées et réunies intérieurement par des couvre-joints.

- Un cotre franc (par opposition à cotre à houari ou cotre bermudien) est un cotre normal qui grée un flèche au-dessus de la corne.

- Une goélette franche ne possède aucune voile carrée.

- La barre franche est la pièce de bois ou de métal emmanchée à la partie supérieure de la mèche de gouvernail, servant à manœuvrer le safran à la main.

GABIER : à l'origine, le mot gabier désignait un matelot travaillant dans la hune (gabie). Puis le terme prit de l'extension et, en 1848, Bonnefoux le définissait comme suit : « Matelot d'élite chargé du service ordinaire et de la visite des mâts, vergues, voiles et gréement d'un navire. Le gabier jouit d'un supplément de solde de 25 centimes par jour et porte un galon en laine jaune sur la manche. » L'habileté du gabier de la voile était proverbiale ; le nom s'associait à des qualificatifs jugés flatteurs : gabier de combat, gabier d'empointure, gabier volant.

GISEMENT ou SITE : Angle que fait une direction donnée ( le relevé d'un astre, d'un amer ou d'un autre navire ) par rapport à l'axe du navire. Le gisement est compté de 0° à 360° à partir de l'avant du bateau et dans le sens des aiguilles d'une montre. Autrefois, il était compté de 0° à 180°, toujours en partant de l'avant et indifféremment de chaque bord en indiquant le sens par tribord ou bâbord. Il était également compté par quarts.

JAUGE :

1 - Volume des capacités intérieures des navires exprimé en tonneaux.

Un tonneau = 2,83 mètres cube ou 100 pieds cube anglais.

2 - Ensemble de règles qui précisent le cadre technique dans lequel doit rentrer un voilier de course (mensurations, type de gréement, matériaux et matériels autorisés, poids de l'équipage, etc.). La jauge est à restriction lorsqu'elle ne donne qu'une série de mesures à ne pas dépasser. Elle est monotype lorsqu'elle est basée sur un plan d'architecte.

3 - Instrument, objet étalonné qui sert à mesurer la capacité d'un récipient ou la quantité de liquide qu'il contient. Jauges de réservoir (de carburant, d'eau, etc.).

JUMELLES :

1 - Instrument d'optique portatif, composé de deux petites lunettes à prismes, permettant l'observation d'objets éloignés. Le mot jumelles ne doit s'employer qu'au pluriel (c'est une erreur de dire une jumelle marine, mais il est abusif de préciser une paire de jumelles). En argot maritime, l'expression visiter la terre avec les jumelles signifie qu'on est consigné à bord.

2 - Double pièce en bois ou en acier constituée de deux flasques percées par un gros axe permettant le pivotement d'un mât à bascule.

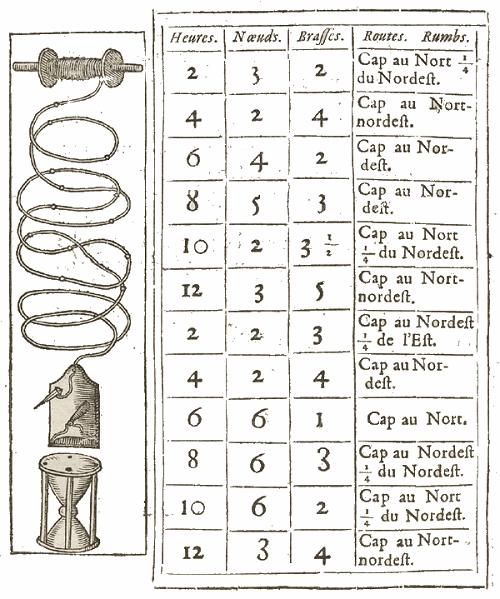

JOURNAL DE LOCH : On mesure de la vitesse grâce au bateau de loch (à gauche). L'équipage note alors l'heure de la mesure, le nombre de noeuds comptés par le bateau de loch, et la profondeur en brasse mesurée par une sonde à main (de la manière d'un fil à plomb gradué en brasses)

- Le mille marin est égal 1/60 degrés

- La Lieue marine est égale 1/50 degrés

- 1 encablure est égale à 1/10 mille marin (200m)

- 1 Brasse est égale à 2 yards = 1,6m (désigne une profondeur),

- 1 mille marin anglais (nautical mile Admiralty NM ) = 6080 ft = 1853,184 m vitesse des navires : 1 noeud (knot) = 1 mille marin/heure (mesuré au bateau de loch) = 1,852 km/h = 0,514 m/s.

LATITUDE : La latitude est une valeur angulaire, expression du positionnement nord-sud d'un point (Graphie) sur Terre (La Terre, foyer de l'humanité, est surnommée la planète bleue. C'est la troisième planète du système solaire en partant...) (ou sur une autre...) est une valeur angulaire, expression du positionnement (On peut définir le positionnement comme un choix stratégique qui cherche à donner à une offre (produit, marque ou...) nord-sud d'un point sur Terre (ou sur une autre planète), au nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.) ou au sud (Sud est un nom :) de l'équateur

LONGITUDE : La longitude est une valeur angulaire, expression du positionnement est-ouest d'un point (Graphie) sur Terre (La Terre, foyer de l'humanité, est surnommée la planète bleue. C'est la troisième planète du système solaire en partant...) (ou sur une autre...) est une valeur angulaire, expression du positionnement (On peut définir le positionnement comme un choix stratégique qui cherche à donner à une offre (produit, marque ou...) est-ouest d'un point sur Terre (ou sur une autre planète).

LONGITUDE ACT : Le "Longitude Act" est une loi du parlement britannique de 1714 offrant un prix de 20 000 livres (une somme considérable pour l'époque) à celui ou celle qui déterminerait une méthode simple et sûre pour permettre la détermination de la longitude d'un navire en pleine mer. Si la mesure de la latitude a toujours été relativement facile grâce à la mesure de la hauteur de l'étoile polaire ou du soleil, la détermination de la longitude présente de réels problèmes pratiques en haute mer. En 1707, l'amiral Cloudesley Shovell, naviguant par temps de brouillard au nord des îles Scilly, pensait qu'il naviguait en pleine mer. La flotte s'échoua et plus de 2 000 hommes moururent. Cet incident, conjugué à la volonté britannique de suprématie maritime, fut à l'origine du "prix de la longitude". Pendant de longues décennies, plusieurs personnes ont tenté de remporter le prix. Il fut enfin gagné par John Harrison, un horloger. Alors que tous les efforts précédents pour déterminer la longitude s'orientaient vers la méthode des distances lunaires (position de la lune par rapport à des étoiles), Harrison s'efforça de construire une horloge de précision capable de garder l'heure du port d'origine. La connaissance précise de l'heure avec l'observation de la hauteur du soleil permet ainsi de déterminer la longitude. Avec l'aide du Bureau des Longitudes, il commença en 1730 à construire plusieurs chronomètres de marine et atteint finalement en 1761 la précision inférieure au demi degré nécessaire pour remporter le prix. Les chronomètres développés par Harrison peuvent être observés au musée maritime de Greenwich, dans la banlieue de Londres.

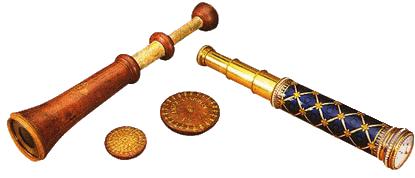

LONGUE-VUES : Instrument d'optique portatif, à lentilles, destiné à augmenter le diamètre apparent des objets observés et à en rendre la vision plus distincte. Son système optique comporte un objectif, un oculaire, un œilleton et un réticule. L'expression complète est "lunette de longue vue", mais, dans la marine, on retient seulement "longue-vue", tandis que les astronomes se servent du mot "lunette".

Aujourd'hui, la longue-vue n'est plus employée qu'exceptionnellement, remplacée par les jumelles.

La navigation astronomique est une technique de navigation qui consiste à déterminer sa position à l'aide de l'observation des astres et la mesure de leur hauteur (c'est-à-dire l'angle entre la direction de l'astre et l'horizon). En navigation maritime, la détermination de la position nécessite l'emploi d'un sextant, la consultation d'éphémérides, un identificateur d'étoiles, la mesure de l'heure exacte, et l'application de formules de mathématiques.

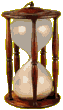

SABLIER : Instrument permettant de mesurer le temps avant l'utilisation des chronomètres et des horloges. Il se composait de deux ampoules de verre communiquant par un tube ou un trou calibré par lequel s'écoulait le sable très fin de l'appareil. L'ensemble était maintenu par un cadre en bois.

Selon les circonstances, on pouvait utiliser :

- Le sablier de quatre heures, pendant le combat ou les très mauvais temps.

- Le sablier de demi-heure, dénommé horloge car il en tenait lieu à bord (on le mettait en marche à midi) ; le sable s'écoulait d'une ampoule dans l'autre exactement en une demi-heure. On retournait alors le sablier et on piquait un coup sur la cloche du bord. Au deuxième retournement, on piquait deux coups, et ainsi de suite jusqu'à huit coups, c'est-à-dire à 4 heures. Ces quatre heures étaient la durée du quart.

sablier

SABLIER DE LOCH : Instrument de mesure du temps analogue au sablier du navire mais capable de mesurer la minute, la demi-minute, le quart de minute ; en liaison avec un loch, il permettait de mesurer la vitesse du bateau.

TARET : on ne peut pas dire qu'il fasse officiellement parti du bateau, il s'agit d'un mollusque marin au corps vermiforme, le plus grand ennemi des bâteaux en bois, il est une menace pour les navires de la même façon que les termites. Long de 15 à 20 centimètres 10mm de diamètre, il vit dans le bois immergé et le détruit en forant à travers, plusieurs tarets vivent sur le même morceau de bois, mais ils ne traversent jamais les tunnels des uns et des autres. Christophe Colomb perdu deux de ses navires par ces mollusques. Voilà pouquoi on isola les bateaux de l'eau avec des plaques de cuivre à partir de 1760, des plaques de plomb ou des clous dont la tête mesurait trois fois et demie le diamètre (maximum 8 cm) que l'on enfonçaient touche à touche sur toute la surface immergée de la coque. Les plaques de cuivre sont réalisées dans une plaque de cuivre à repousser de 1/10ème d'épaisseur, coupée avec un massicot (coupeuse pour photo). Les clous sont représentés en faisant rouler sur la plaque une cisaille à roulette (magasin de couture).

UNITES : les unités courantes française, anglaise, marine et terrestre

Les unités

courantes :

Distance

terrestre

|

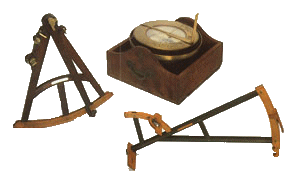

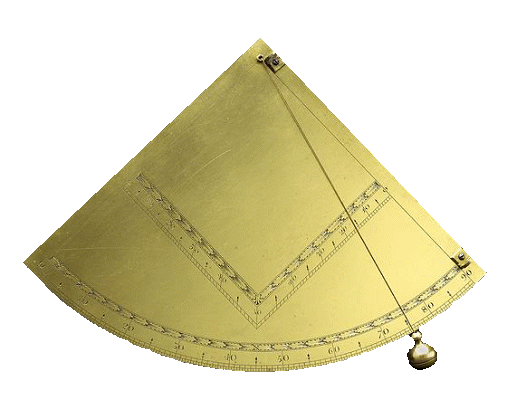

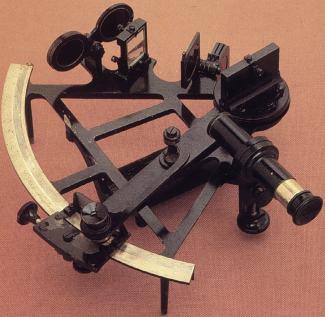

SEXTANT : Un sextant est un instrument de navigation permettant de relever la hauteur angulaire d’un astre au-dessus de l’horizon. Il est utilisé pour faire le point hors de vue de terre (voir l’article : navigation astronomique). Un usage courant du sextant est de relever la hauteur angulaire du soleil à midi, ce qui donne la latitude du point de l'observateur.

Les grecs antiques et byzantins utilisaient déjà pour la navigation des astrolabes et des octants, tels ceux trouvés à Anticythère dans une épave du IIIe siècle av. J.-C.; Héron d’Alexandrie (Ier siècle) en fait la description. Toutefois, le sextant moderne fut inventé dans les années 1730 par deux personnes indépendamment l’une de l’autre: John Hadley (1682-1744), un mathématicien anglais, et Thomas Godfrey (1704-1749), un inventeur américain. La spécificité du sextant par rapport à l’astrolabe est que les deux directions dont on veut mesurer l’angle sont observées en même temps, rendant la mesure à peu près indépendante des mouvements du navire. Le sextant se tient à hauteur des yeux, alors que l’astrolabe nécessite un point de suspension d’autant plus élevé que l’on vise un astre de site élevé.

Archéologie

sous-marine, découverte et identification

Dans le domaine de l'archéologie-sous-marine, plusieurs étapes doivent être réalisées afin d'identifier puis authentifier une épave.

> L'Histoire

Un travail en étroite collaboration des équipes scientifiques et des historiens est nécessaire pour déterminer le périmètre géographique des fouilles archéologiques sous-marines.

Des sources riches et précieuses d'informations sont par exemple :- les Relations de Voyages des Navigateurs,

- les journaux de bord (ex: C. Colomb),

- les récits de voyage (ex: Jacob de Bucquoy, Oexemelin),

- Les Registres de Commerce et d'enregistrements des bateaux dans les ports (donnant le nom du capitaine et composition de l'équipage, type et nom du navire, jauge, armement, port de destination, état du navire...),

- les Archives Nationales des pays concernés (ex: BNF/Gallica, Archives de Brest, Aix-En-Provence et Saint-Denis de la Réunion, Fonds Grandidier à Madagascar...), en particulier celles des pays ayant possédés des navires Militaires (Espagne, Portugal, Angleterre, France) et des navires de Commerce pour la Route des Indes (Compagnie des Indes Orientales, East India Company, Dutch East India Company ou VOC, Compagnie d'Ostende...).

la Nossa Senhora do Cabo revenant des Indes

> Les fouilles

Le mobilier archéologique peut être composé des éléments présentés ci-dessus sur cette page. De très bons indicateurs sont souvent les pièces de monnaie, frappées à la date d'émission et un signe distinctif de leur origine (blason, buste, évènement). Plus anecdotique, les noyaux de fruits peuvent également servir d'indicateurs géographiques surtout conservés dans des amphores (plutôt dans une région Méditérannéenne).

Exemple de cartographie geo-acoustique du fond marin (side scan sonar)

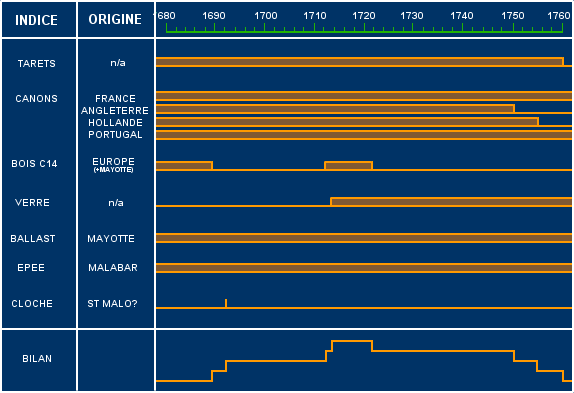

La datation est un domaine qui fait appel à des indicateurs chronologiques permettant de déterminer la date la plus vieille (le terminus ante-quem) et la date de l'indice le plus jeune (le terminus post-quem). A ceci peuvent se rajouter la méthode de la datatation au Carbone 14 ainsi que pour le bois la dendochronologie par l'étude des cernes de croissance et l'espèce de bois. La méthode de construction (ex: tradition Atlantique) peut déterminer des indices sur le lieu d'origine du bateau et son chantier naval de référence.

Des marqueurs étudiés avec beaucoup d'intérêt sont également les canons (calibres/types, marques, effigies/écussons/blasons), la variété ou l'unicité des modèles à bord, chargés ou vides, à l'avant ou à l'arrière du bateau. Les nombreuses ancres et leur position au fond indiquent la façon avec laquelle le bateau a sombré (accident, tempête, manœuvre). Les canons et les ancres sont les parties du mobilier archéologique les plus fréquemment trouvées. Les ballasts ou gueuse peuvent aussi traduire l'importance / la jauge du navire. Il est cependant difficile d'utiliser le ballast comme indice de provenance géographique ou d'indicateur temporel.

Le Terminus post-quem, signifie "limite après laquelle", abrégé par TPQ, et le Terminus ante-quem signifie "limite avant laquelle". Ces deux termes définissent les limites connues de datation d'un site archéologique.

Le Terminus post-quem est la date la plus récente trouvée sur le site. De même, le Terminus ante-quem est la date la plus ancienne d'un indice. Les Terminus post quem et ante-quem donnent des bornes temporelles, plus ou moins resserrées d’une époque à laquelle le navire a pu exister et faire naufrage.

Par exemple, si on considère un site de fouille archéologique et que dans le périmètre géographique de l'épave sont trouvées des pièces de monnaie datées avec certitude de 1485 à 1492 (ex: en profondeur) et d'autres pièces datées plus approximativement de 1493-1500 (en surface, plus loin, moins lisibles), le terminus post quem pour ce site serait la date la plus tardive établie avec certitude, soit 1492, puisqu’il s’agit de la date clairement identifiée de la pièce la plus récente trouvée sur le site. Le naufrage aura donc probablement eut lieu avant 1492. Si lors des fouilles une pièce de date plus récente est découverte, alors le terminus post quem sera déplacé et élargira la période d'étude.

Plan des fouilles de l'épave de la Nossa Senhora do Cabo ou encore baptisée Le Victorieux

(Source image originale : « X marks the spot »)

> La dendrochronologie

Chaque année un nouveau cerne se forme dans le bois d’aubier de l’arbre . On constate que l’épaisseur des cernes varie selon les années : en fonction du climat, mais aussi en fonction de l’action de l’homme (taille de l’arbre, déboisement dans l’entourage de l’arbre…). Au XXe siècle, Eliott Douglas fait des observations sur des souches d’arbre et essaie de corréler les variations de l’épaisseur des cernes avec les changements climatiques. C’est ainsi qu’apparaissent les premières courbes dendrochronologiques, qui sont à la base de la méthode de datation.

L'étude par dendrochronologie permet d'établir des séquences typiques de cernes (motifs ou "codes") et de constituer une banque de séquences connues pour tous les arbres et forêts d'Europe, par exemple. Lors de l'étude des cernes de croissance d'un élément du mobilier archéologique (exemple membrure, quille, étrave ...), la séquence de cernes est déterminée. Une recherche par comparaison avec la banque de séquences de références connues permet de retrouver la zone géographique où le bois a été prélevé pour la construction du navire. Attention aux réparations de coques et membrures, certains bois rajoutés après coup peuvent tromper sur la datation originale. C'est souvent le cas lors des réparations dans des ports suite à une tempête ou une avarie.

Le DOUBLAGE DE CUIVRE (mailletage) : Les oeuvres vives du navire sont recouvertes de plaques de cuivre à partir de 1760. Le cuivre à pour effet de protéger la coque des tarets, anatifes, berniques et de la mérule (champignon lignivore). L'absence de doublage en cuivre sur une épave peut renseigner sur le fait qu'elle est antérieure à 1760.

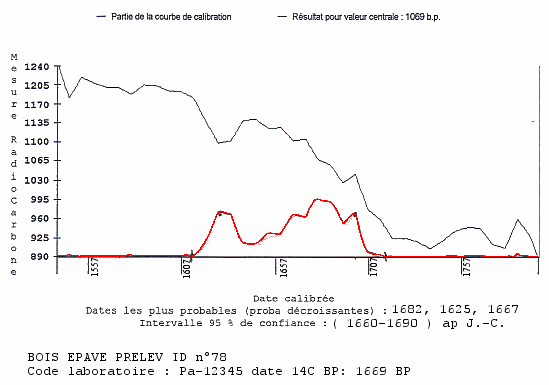

> Le Carbone 14

Il

existe trois isotopes du carbone : le C12, le C13 et le C14. Ce dernier

étant radioactif, il se décompose avec le temps en C12. Sa période de

décomposition est de 5730 ans, plus ou moins 40 ans. Il est possible en

connaissant la loi de décroissance du C14 d’estimer le temps qui s’est écoulé

en fonction de la dose de C14 mesurée dans l’échantillon. L’intérêt de cette

méthode est qu’elle repose sur des lois physiques intrinsèques à l’élément

chimique, et ne dépend donc pas de l’environnement. Cette méthode s’applique

aux matériaux archéologiques contenant du carbone, la matière organique :

charbons de bois, ossements, macro-restes végétaux, résidus organiques (colles,

résidus culinaires, colorants), tourbes, carbonates.

Lors de la datation au carbone 14 d'une pièce de bois par exemple, une courbe est déterminée donnant la probabilité en fonction du temps. La date ayant le maximum de probabilité est donnée comme point central de la période. Les marges de précisions et la forme de la courbe de probabilité donneront l'intervalle de temps le plus vraisemblable pour l'objet étudié. L'analyse est d'autant plus difficile qu'un travail de préparation et de séparation des matériaux à analyser est nécessaire.

> L'Analyse, conservation et recherches Historiques

Une synthèse donnant la probabilité de tous les objets trouvés sur zone permet de déterminer la probabilité maximale d'appartenance de l'épave à une date ou période précise. Le recoupement du type de navire, de son histoire, de la localisation géographique de son naufrage, le lieu de construction, parfois les armoiries sur les canons, ou le nom des fabricants d'instruments de mesures de navigation peuvent alors donner avec certitude l'identité du navire étudié. Il est rare qu'un indice seul puisse authentifier avec certitude une épave de navire ancien

| Actualité | Collections | Contact | |

|

|

| All

page content Copyright © Yannick BENABEN ( yb_net@yahoo.fr

- http://ybphoto.free.fr/) |